北澤八幡宮の沿革

本、北沢八幡神社は、約540年前の文明年間(1469年~87年)世田谷北辺の守護神として当時の世田谷城主吉良家の勧請により創建され、七沢八社隋一正八幡宮と称されました。ちなみに七沢とは、北沢、上馬引沢、下馬引沢、野沢、深沢、奥澤、池澤のことです。祭神として祀られているのは応神天皇です。

歴代地頭の尊信が厚く、早くから人々の尊崇の中心だったと伝えられています。

本神社の祭礼は、“北沢八幡の秋祭り”として世田谷八景にも選ばれているほど賑やかなものです。

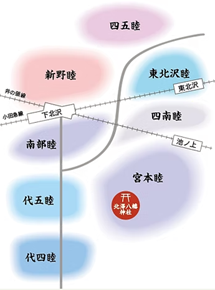

もともと、1960年代の半ばまでは北沢八幡神社の氏子となる下北沢周辺の区割りは北沢1丁目から5丁目となっていました。おみこしを担ぐ睦会も丁目に沿った区割りでしたが、町名が変わり区割りが8つになり、今は代四睦、代五睦、宮本睦、新野睦、南部睦、四南睦、東北沢睦、四・五睦の8つの睦会と、それらを調整する“惣町睦”の合計9つの睦会があります。

惣町睦とは

昔のおみこし担ぎは、とかく荒っぽく宮入の一番をめぐっての小競り合いなど、睦会同士がぶつかり合うことが繰り返されてきました。そこで全体を調整する、いわば8つの睦会の上に立つ惣領としての役割を持つ惣町睦が戦後しばらくして創設されました。

各睦会から代表者(惣町役員)を5名ずつ選出し、さらに惣町睦会の会長と副会長3名による定員44名の組織であり、全体一致の合議制の元、各睦会からの意見や要望を取りまとめ、毎年の祭礼をよりよくするため、そしてスムーズで安心した連合宮入ができるように取り組んでいます。この組織形態は、江戸の祭礼で3か所のみ残っているそうです。

代四睦会とは

代四睦会(だいよんむつみかい)は昭和39年の住所変更による区画整理により「北沢1丁目睦会」の地域が代沢5丁目と代沢4丁目に分かれたのに従い代沢4丁目を地域として発足しました。氏子地域の中でも一番南側にあたります。

この地域は住宅街が中心で古くからある商店も少ないうえに、区画整理で当該地域が狭くなってしまったため、資金もなかなか集まらず、発足当時は太鼓(山車:だし)と子供用の御神輿(おみこし)しか購入できませんでした。

そのため、大人神輿は北沢1丁目睦会の大神輿を代五睦会と1年ずつ交代で渡御、町内の渡御も2年に一度しか行えない状況でしたが、昭和55年に小滝弘一郎氏・牧野浩明氏を発起人として、技術の向上や増員を目標に掲げた『榮龍會(えいりゅうかい)』が設立され、現在では榮龍會を中心に活気ある睦会へと成長を遂げました。今ではマンション建設により地域住民も増えたため、代四睦会の大人神輿が勢いよく町内を練り歩き、負けずと子供神輿も元気良く渡御し、町内をにぎわしています。

北沢八幡神社の禮大祭の宮入、年番とは

8つの睦会の区割りの順番に、毎年、年番睦会が持ち回りで決まります。年番睦会は、祭礼が終わり9月19日に引き継ぎまして翌年の9月19日まで、さまざまな神社の祭礼行事の幹事を務めます。宮入ですが、年番を先頭に、2番、3番と続きます。当然8年に一度しか先頭で宮入りすることはできません。それは子供神輿も同じです。

ちなみに、代四睦は、2020年の東京オリンピックの年に年番が来ましたが、あいにく全国的にコロナが猛威を振るい、祭礼自体が自粛せざるを得ず流れました。次回は2028年に年番がくる予定です。

年番であり、先頭で宮入りする神輿を担ぐことは大変名誉なことだとされています。もちろん、年番でなくても各睦とも、自分たちの神輿で宮入りすることは、名誉なことであり、年番にかかわらず、勇壮に宮入りすることを目指して参ります。

どうぞ各睦の神輿の特徴や担ぎ手の威勢の良さをご堪能していただき、暖かいご声援や拍手を賜りたいと存じます。